当前位置:中国机器人峰会 >> 峰会新闻

【峰讯】中国工业机器人,即将进入“国产替代”的窗口期

发布时间:2021-11-08来源:中国机器人峰会

在知乎因“半年自制机械臂”爆火后,就职于华为的彭稚辉感到受宠若惊。

尽管彭稚辉本人十分谦虚,但是这种含蓄的表达,无法掩盖他强大的执行力。

半年时间内,他就将图纸迭代了151个版本。

作为一款小型机械臂,他的作品末端重复精度达到了0.02mm。

在软件层面,机械臂的算法设计以及后续的软件开发,也都由他一人搞定。

这份自动化的浪漫,不光属于天才少年,同样适合中国企业。

为一汽提供解决方案的国产机器人企业新松,早在2007年就成为美国通用汽车的全球合作供应商。

在移动机器人领域,新松AGV在汽车领域数量也已超过12000台。

除了新松,以新时达、埃斯顿、托斯达为代表的一众国产机器人企业迅速崛起,2021年第一季度营收均达到两位数。

中国工业机器人,即将进入“国产替代”的窗口期。

01市场厚积 企业薄发

中国工业机器人近些年的发展,可以用“厚积薄发”来形容。

“薄发”,自然指的是机器人企业。

“薄发”的基础是“厚积”,深厚积淀的来源,则是中国工业机器人市场。

国际机器人联合会(IFR)2019年数据显示,按照机器人密度计算,中国机器人密度已经达到了187。

也就是说,每一万名制造业员工,就拥有187个机器人。

这个数字的概念是什么?

如果要衡量一个国家的自动化水平,机器人密度的“及格线”是100,全球平均水平为113,亚洲平均水平为118。

2016年,中国机器人密度仅有71。

只过了3年,中国机器人密度不但及格,而且超过亚洲平均水平,成为了“优等生”。

这一趋势,说明中国工业自动化程度显著提高,对应的工业机器人销售量更是大幅上升。

机器人如此吃香,离不开中国制造业的升级转向。

中国市场的工业机器人,过去针对汽车制造和电子产品等传统领域。

近些年来,光伏、电池等领域生产需求激增。

今年前8月,我国新能源汽车产销量同比增长1.9倍。

制造业的自我革新,给机器人行业打开了市场。

除了这些老客户,工业机器人其他领域也有新需求。

据行业人士透露,为了迎接假期物流需求,某白酒企业就跟德企合作开发了自动运输线。

今年5月,宁夏英力特化工的电石出炉机器人也已正式上岗。

智慧制造的大趋势下,工业机器人在操作周期更短的行业,也有了长足发展。

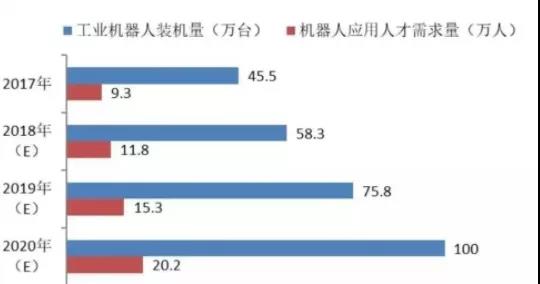

从数据上看,2019年中国工业机器人装机量为14.1万台。

尽管不及2018年15.4万台,但全球市场份额却从36.5%涨到37.7%。

2020年,工业机器人市场因新冠疫情出现波动,然而中国机器人装机量却达到了16.7万台,全球占比44%。

毫不夸张的说,中国市场,决定了全球工业机器人产业的走向。

市场驱动之下,工业机器人产业开始了自主发展之路。工信部数据显示,去年我国工业机器人产量达到23.7万台,同比增长19.1%。国家统计局数据显示,今年8月国内工业机器人产量同比增长57.4%;1至8月产量同比增长63.9%。

深厚的市场基础加上多样的行业需求,让中国工业机器人的崛起,成为了一种必然。

02基层主导 蚕食对手

国产企业崛起前,中国工业机器人是“四大家族”的天下。

“四大家族”中,最为高调的是来自瑞士的ABB。

他们的产品强调机器人的整体性,操作细节非常精妙。

ABB的产品有全面的运动控制系统,可以实现复杂的运动轨迹。

精密的操作水准,让ABB在3C数码领域很受欢迎。

然而精密是要付出代价的,ABB的机器人不但价格高,交货周期也很长。

与ABB相比,来自德国的库卡(KUKA)就显得像个“大老粗”。

这家被美的收购的德国企业,工业机器人产品相对保守,主要是传统的物料搬运和焊接工作。

库卡采用开发式操作系统,意味着客户可以按照需求进行自定义。

因此在400kg以上的重载机器人市场中,库卡具有很大的影响力。

能干重活能折腾,让库卡拿下了包括特斯拉上海工厂在内的不少中国汽车产线。

如果要用做工干活来比喻,德国库卡是“苦力”,日本发那科(FANUC)则是“小工”。

发那科上世纪70年代转型数控系统。

机器人安装底座更小,工艺操作更便捷,精度更高。

有了数控加持,发那科的小型机器人十分畅销。

同样是日本企业,安川电机(YASKAWA)与发那科相比,规模更大,资历更老。

因此在机器人电机和变频器等核心部件上表现更稳定,甚至能够过载运行。

靠关键部件吃饭的安川,市场定位自然是“稳定便宜”,只需要十几万的价格,就能连机器带部件都给打包。

“四大家族”各有所长,不过中国机器人并非毫无希望。IFR 2019年数据显示,国内机器人的主要市场中,43.06%是搬运和上下料,23.61%是焊接和钎焊。

这两类需求,意味着国内传统工业机器人需求依旧强劲。

中国企业可以在行业中低端的小负载焊接机器人,以及大量使用的物流机器人领域打开市场,进而向上发展。

国产工业机器人企业埃斯顿旗下的机械臂产品

以小负载焊接领域为例,在重复定位精度上,国内机器人数据为0.05-0.08mm,“四大家族”则为0.02mm-0.08mm。

臂展距离也在1600mm上下,基本操作指标相对接近。

产品性能相近的基础上,以埃夫特、埃斯顿为代表的国产厂商,能把产品价位压到15万-20万的区间,甚至还会有15万以下的产品出现。

这就为国产机器人的翻身带来了可能。

传统领域,国产机器人竞争还要靠“物美价廉”。

物流领域,国产机器人依靠的就是“技术积淀”。

在AGV领域,新松机器人依靠的就是自主研发技术。

仓储物流领域,Geek+和海康威视等企业则依靠已有的智能算法,加强机器人的自主定位导航功能,攻占了大量AGV市场。

企查查数据显示,我国目前现存机器人相关企业30.80万家。

2020年我国新增机器人相关企业6.98万家,同比增长77.36%,创十年以来新高。

03危中寻机 战略进攻

尽管国内工业机器人行业迎来了大发展,但是相关产品“国产替代”的任务,依旧十分艰巨。

数据显示,2020年中国工业机器人市场中,国外机器人大厂依旧占据了47%的份额。

其中“四大家族”占据了28%的市场,剩余则被爱普生、三菱、雅马哈等瓜分。

与之相比,国产工业机器人总销量占据市场超30%。

与国外机器人大厂平分秋色还有一段距离。

除此之外,国内工业机器人的发展,依旧是借助市场、自下而上的发展模式,核心技术壁垒短时间难以打破。

新松机器人创始人曲道奎就指出,国内机器人“核心技术空心化”,缺乏有市场说服力的高精度控制系统和核心零部件。

以核心部件为例,国内工业机器人市场约85%减速器、70%伺服电机、超过80%控制器等部件的市场份额在“四大家族”手中。

这些部件对应的往往是几千台机器人,成本高昂,市场狭窄。

国产部件厂商能力有限,很难依靠规模降价。

国外产商2万出头的减速机,国内厂商要8万起步。

如何在上游研发“熬出头”,将是国产机器人的核心问题。

就算依托行业趋势做参考,国内自动化市场2021上半年的增长也将进入平台期。

以芯片为代表的上游精密部件短缺,有可能压制下游制造业的扩产。

地方针对能耗的管控政策,也会让机器人行业客户重新考虑订单需求。

国产机器人需要考虑出海拓展市场。

面对工业机器人可能遭遇的市场瓶颈,国内机器人企业正在考虑战略转型。

在2021年世界机器人大会上,曲道奎就指出,2020年中国服务机器人市场规模约283亿元,同比增长约37%。

2021年市场规模有望接近319亿元,并将保持增长态势。医疗机器人、清洁机器人和维护机器人将在国内打开市场。

立足仓储机器人的海康威视,2021年半年报中,公司机器人业务营收12.20亿元,同比增长124.83%。

箱式仓储机器人海柔创新也在近期宣布,公司已经连续完成两轮共超2亿美元融资。

随着带有上游算法技术的企业进军机器人,泰合资本副总裁马晔赟表示,未来的头部机器人公司,应当从“设备供应商”转型为“解决方案与服务提供商”。

面对中国机器人发展的窗口期,曲道奎表示,机器人行业中国可以做得比国外更好。

未来龙头企业要更多聚焦平台性技术,隐形冠军要细分市场,核心部件要跟上全球的发展趋势,形成全面支撑。

“中国机器人要从过去的‘战略跟随’到未来的‘战略进攻’,未来很多产品技术要实现‘并跑’甚至‘超跑’。”