当前位置 : 中国机器人峰会 >> 大会新闻

发布时间:2017-06-13发布人:中国机器人峰会

智能制造和机器人是我们国家的重大专项,5月16日上午的报告中,在数字化设计与机器人设计方面做出杰出贡献的中国工程院院士,浙江大学教授谭建荣发表了《智能制造与机器人应用:关键技术与发展趋势》的主题演讲,主要分享了他对于未来智能制造、机器人技术、数字化车间等层面的研究与思考,并揭示了机器人发展的三大趋势、七大路径、四大障碍。

下面为报告的全部内容:

各位领导,各位专家,大家上午好。会务的组织者要求我在今天第一个发言,我觉得压力很大,去年我在这个场合已经作了一个报告,今年再作一个报告。对于我们老师来说,去年讲过的今年不能重复,要把新的研究,新的体会向在座的各位领导、各位专家汇报。今天作汇报,我的题目是《智能制造与机器人应用:关键技术与发展趋势》。

智能制造的三大核心技术

我来自浙江大学,主要从事数字设计、智能制造与虚拟现实方面的研究。现在国际上有3个振兴制造业的战略计划:首先是美国的先进制造计划;然后是德国的工业4.0;在中国工程院建议和推动下,我们中国也颁发了中国制造2025。中国制造2025提出了中国从制造业的大国转变为制造业强国的具体路线技术。这三大战略计划提出的背景不一样,我们所处的阶段不一样。但有一点是相同的,三大战略计划核心问题都是智能制造。

这三大战略计划最根本最核心的问题,就要聚焦到智能制造。所以,现在我们中国构造智能制造、构造数字化车间的激情很高,政府激情很高,专家激情很高,企业也很热。但是如何构造一个智能制造的环境、构造一个数字化的车间?我个人体会,有这几项技术比较重要:

第一个是机器人技术。我们要做到智能化,自动化,数字化,机器人技术是首当其冲。

第二个是人工智能技术。智能制造要用到人工智能技术,智能制造的含义是什么?我个人认为,智能制造就是智能技术与制造技术的融合,用智能技术来解决制造当中的问题,更确切地说,智能制造是人工智能技术在制造业当中的应用。但这个智能并不是人的智能,为什么这么说?因为在人工智能以前,几千年的人类历史发展过程当中,制造业生产出无数的产品,每一件产品都闪耀着人类智慧、智能的光芒。所以,即使以前不用人工智能产品也体现了人的智能,因为设计加工和装配制造,都要动脑筋,都要用到人的智能。所以,我们这次提到智能制造就是要把人工智能技术用到制造业当中。

第三就是数字化技术和网络化技术,这个最基础。当然作为制造业本身,产品的设计技术、产品的制造技术是最基础的,也是最根本的。我们用机器人技术,运用人的智能技术,利用数字化技术,利用网络化技术,最根本的目的是提升产品的设计能力、产品的制造能力。

智能制造也是高端装备制造业发展的必然趋势,数字车间与工业机器人的应用是智能制造很重要的内容,也可以说是它的主体内容。通过数字车间中机器人的推广应用,不但提高机器人智能化水平,使其能够替代人的体力劳动,而且能够替代一部分脑力劳动。

数字车间这个过程是老早提出来的,人们一直在努力。首先是机器换人工;第二要实现自动化,自动化就是自动化换机械;第三个就是成套化、集中化,就是成套化换单台的流水线,这是智能换数字。这个智能换数字,智能化和数字化有什么区别?

我个人认为数字化还是以数字技术为主。我们现在做大数据,有了数字,就产生了大量的数据——设计的数据、加工的数据、装配的数据。把这些数据凝练出来并用知识来指导我们的设计、加工,这就是智能化。

现在做机器人很热,关于机器人的发展,在座做机器人都很清楚,我们从机器人的发展历程来看下一步我们应该做什么。

其实,机器人概念不是做技术的人提出来的,而是文学家提出来的。1920年,捷克作家K•凯比克在一部科幻剧本中首次提出了ROBOT这个词。现在已被人们作为机器人的专用名词。所以创新不是单学科的事,也不仅仅是技术上的事。

1950年,美国作家阿西莫夫提出了机器人学和机器人的三个原则。现在做机器人还必须要遵循这三个原则:第一机器人不可伤人;第二机器人必须服从人给予;第三在与前两项原则相矛盾的情况下,机器人可维护自身不受伤害。我们做了几十年机器人,还必须要遵循文学家提出的三个初始原则,要不忘初心。

机器人技术真正的发展,应该是50-60年代的事。美国的G•C•Devol首先发表了第一个“通用机器人”专利。1960年,美国AMF公司首先生产了柱坐标型Versatran机器人,可以进行定点位和轨迹控制。这是至今为止世界上第一种可以用于工业生产上的机器人。

机器人发展的三大趋势

通过机器人几十年的发展,我个人认为它有三个大的趋势:

1、软硬融合。机器人软件更重要,因为人工智能技术体现在软件上,数字化车间的轨迹规划、车间布局、自动化上料都需要软硬件相结合,只开发硬件还不够,还需要大量的软件开发人员。因此,现在做智能制造,既要懂机械,又要懂信息技术,尤其是机器人的控制技术。

2、虚实融合。机器人不是孤立的,通过大量仿真、虚拟现实,把虚拟现实与车间实际加工过程有机结合起来。

3、人机融合。人、机器和机器人如何有机融合?这值得业界深入思考。

机器人发展的七大途径

根据这三大趋势,机器人应该怎么发展呢?

1、从串联机器人到串并混联机器人

最早的机器人以串联居多,随着市场的发展,现在既要用到串联的机器人,又要用到并联的机器人。串并联机器人兼有并联机构的刚度大和串联机构控制空间大的优点。这是机构学研究的重点,同时也为进一步研究和应用机器人指明了方向。

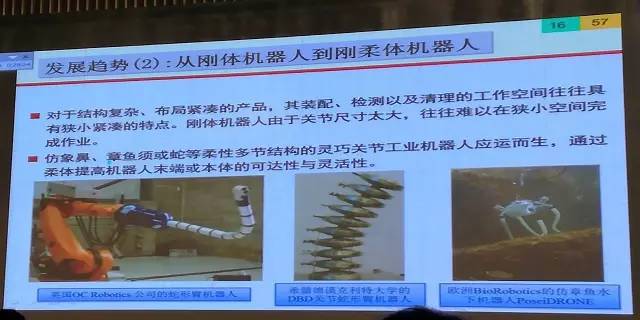

2、从刚体机器人到刚柔体机器人

现在不仅要刚性的,而且研发柔性的机器人,比如说英国有一个公司就研发了蛇型机器人。现在很多学校也研发了类似的机器人,有仿象鼻、章鱼须或蛇等柔性多节结构的灵巧关节工业机器人。柔软性是工业机器人关键的特点,通过柔体可提高机器人末端或本体的可达性和灵活性。可达性是柔性机器人最大的优点,我们在做航空构建上有些孔很深,常规方法打不进去,用柔性机器人就很方便,可以解决可达性和灵活性的难题。

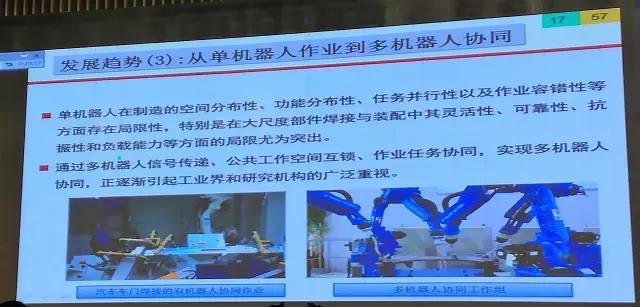

3、从单机器人作业到多机器人协同工作

这是现在机器人发展的一个趋势。单机器人在制造空间的分布性、功能的分布性、任务的并行性以及任务作业的容错性等方面存在局限型,需要通过多个机器人协同工作。构建数字化、智能化的车间,就一个机器人不行,特别是大尺度的焊接装备,灵活性,可靠性、负载的能量等等都需要多机器人来协同工作。这里主要有这么几个问题:第一个多机器人之间怎么通讯?第二个公共工作空间互锁,如何能够防止干涉?第三个如何实现整个作业任务的协同?根据工作不同,工作空间不同,工作任务不同,采用不同的群控方法。

4、机器人技术与物联网技术相结合的应用

机器人不是孤立的,而是系统工程,我们要做到机器人技术与物联网技术相结合。前几年我们浙江省推广物联网,效果明显,通过工业机器人和物联网的结合,催生智能柔性的自动化的装配焊接。通过物联网,工业机器人具有感知的能力,也就具有了视觉、触觉,甚至味觉,能够实施采集生产过程中的各种数据。

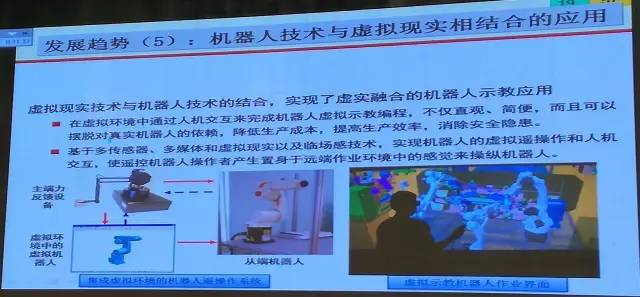

5、技术与虚拟现实结合的应用

这个在现实装配当中非常有必要,我们团队开发了一个虚拟现实结合系统,具有直观简便的特点,可以减少对机器人依赖度,降低生产成本,提高生产效率,可以进一步消除机器人的安全隐患。通过虚拟现实的模拟方针,机器人每一个轨迹、每一个位置,都在我们的预料和控制当中,防止出现意外。

6、机器人技术与模式识别技术结合的应用

模式识别用于机器人的检测特别有效,能够检测机器人加工的零件,有没有质量瑕疵,有没有不符合技术条件,有没有超、差。所以我们要把机器人与模式识别技术结合。

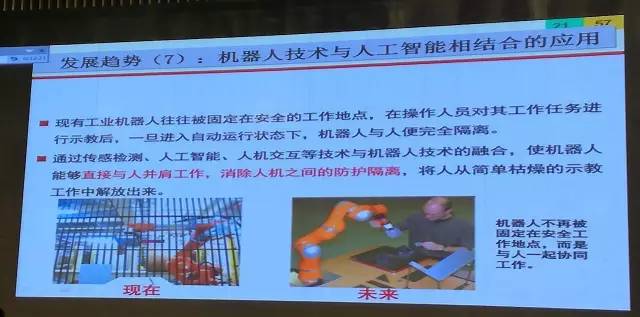

7、机器人技术与人工智能相结合的应用

通过传感检测、人工智能、人机交互等技术与机器人技术的融合,使机器人能够直接与人并肩工作,消除人机之间的隔离防护。现在很多地方,机器人都需要被控制在一定范围之内。为什么?因为人进去可能会跟机器人产生冲突,有对人身造成伤害的隐患。当机器人技术与跟人工智能相结合,机器就人不再被固定在安全工作地点,而是和人一起协同工作。这是机器人最本质的特征,但是真正要做到这一点,难度还很大。

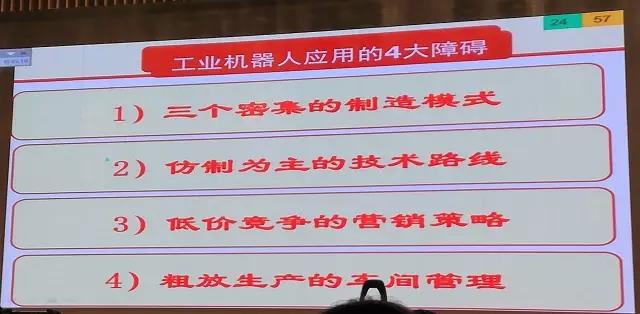

推广机器人的四大障碍

目前,机器人发展火热,但企业在做数字化车间,推广智能制造时还存在四大障碍。

1、三个密集型制造模式

我们过去三个密集型就是劳动力密集型、资源密集型和污染密集型。改革开放三十年以来,制造业取得很大的发展,这个不容否定。同时,制造业也存在很大的问题。我们既要看到制造业的成绩,也要看到问题。三个密集型制造模式是第一个障碍。

2、仿制为主的技术路线

改革开放以来,浙江、江苏、广东、山东沿海经济的发展都比较快,但是企业大部分产品都是以仿制为主,特别是区域经济的带动。区域经济是什么意思?就是一家做领带,然后家家户都做领带。在短缺经济的时候,块状经济起了很大的作用,解决东西短缺的问题。但是现在市场经济成熟了,几乎每个行业都出现了产能过剩,所以仿制为主的技术路线成了很大的问题。

3、低价竞争的营销策略

现在很多企业把价格作为最大优点,性能价格好就是卖得便宜。产品由于遵循了仿制为主的技术路线,刚生产出来,可以卖100块,但是再过半年,旁边一个厂生产出来就卖80块,再过半年另一个厂生产出来卖60块,等到卖60块的时候谁都没有钱赚。所以制造业存在的困难和问题很大程度是低价竞争的营销策略造成的。

4、粗放生产的车间管理

目前很多企业还是粗放型的,用机器人根本解决不了问题。这不是机器人的问题,而是精益生产的问题。

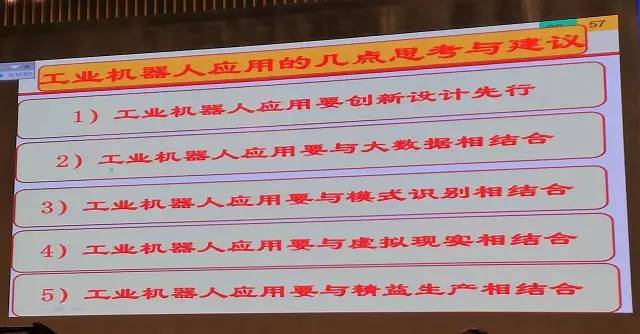

为此,关于工业机器人的应用,我要提几点建议:

第一个是推广工业机器人,首先要创新设计先行。做智能制造、机器人应用,效率固然大大提升,但是,这只解决了产品怎么做的问题,至于做什么的问题还没有解决。而企业家现在最关心的就是做什么产品能够卖得出去,所以要创新设计先行。

同样的商品,机器人应用推广的好,我觉得有两个层面原因:第一个层面是机器人的推广公司,要熟悉产品、工艺流程,与现有的工艺深度融合,才能取得作用。这是第一个层面,但是还不够,还有第二个更高的层面,利用自动化、数字化、智能化的手段对机器人原有的工艺进行改进和重组,不能用先进的技术固化陈旧的工艺。无论是产品,还是工艺,创新设计是我们推广机器人的重要前提。这并非是把机器人和现有东西固化起来,而是生产高附加值的创新性产品。

第二个是工业机器人应用要与大数据相结合。机器人能够看得到,听得到,有感知能力,就需要大量的数据。第三个是工业机器人应用要与模式识别相结合。除此之外,工业机器人应用还要与虚拟现实结合。第五个是工业机器人应用要与精益生产相结合。只有通过这五个结合,才能把机器人用得更好。现在有一些企业使用机器人的效果还不是太明显,就是因为这五条没有做好。所以,推广机器人还是一个系统工程。

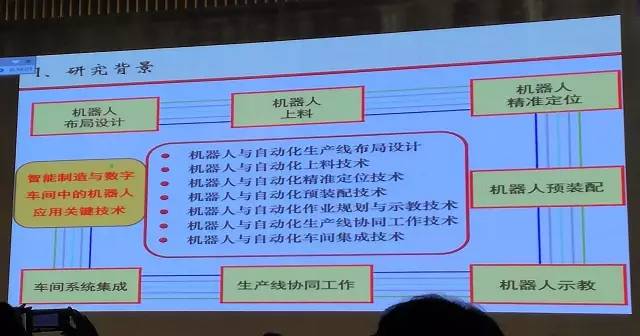

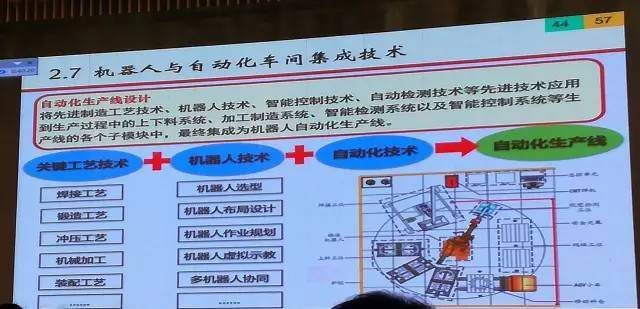

以工业机器人为主线构造智能制造与数字车间关键技术,前面我们讲了很多趋势和一些宏观的技术。具体还有一些技术,包括机器人布局设计、机器人上料、机器人精确定位、机器人的装配、机器人的视角和整个生产线的工作,以及车间的系统集成。我们研究提出了这些技术,并在企业得到很好的应用。

通过这些技术可以解决运动精确性、平稳控制问题,以及多机高效协同性问题,可使机器人的工作具有灵活性、精确性、平稳型和协同性。我们在这个方面也取得很多发明专利,在国外比较高水平的期刊上也发表了论文。这个应用到企业的汽车车门焊接线布局,也解决了一些技术难点,包括三维空间的干涉和整个工作流程协同持续。这里讲三个流:一个是人流,我们不是搞无人工厂,人还是要流动;第二个是车门框架物流;第三个就是机器人工作流。这三股流如何配合并做到持续的协同——我们持续上的协同,空间上的协同,任务的协同,三大协同。

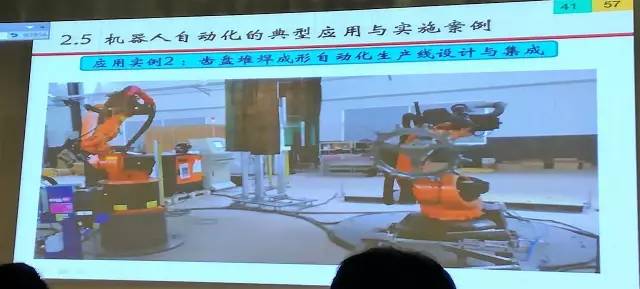

最近我们又做了一个解放军的军车齿盘自动化生产线,这个生产线对焊工业进行了重新的研究和系统集成,大大提升了效率。这是实验中一个录像,我们在实验室,我的学生在实验室做录像,一个机器人把齿盘拿起来,定位准确,还有一个机器人现场焊接,这个大大提高了表面对焊的质量。

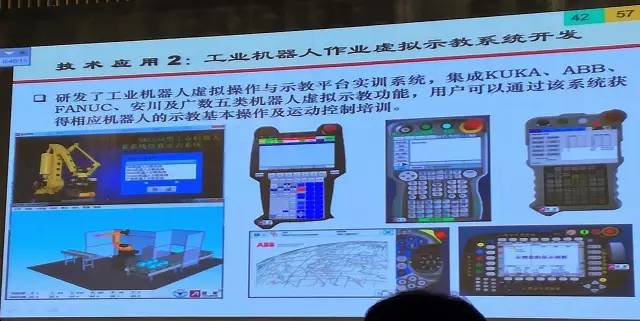

这是我们开发的虚拟实教系统,我们把不同的机器人、不同的企业生产机器人在统一界面上进行互换性操作。这个方面我们做了自动化车间的布局设计。

因为时间关系就不多展开,我就讲到这里。谢谢大家。